早期がんに対する内視鏡治療

【部位別死亡者数】

【出典:公益財団法人がん研究振興財団. 「がんの統計 2022」 . https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/statistics/2022_jp.html , (2025年7月25日参照)】

【消化器領域における早期がんに対する治療】

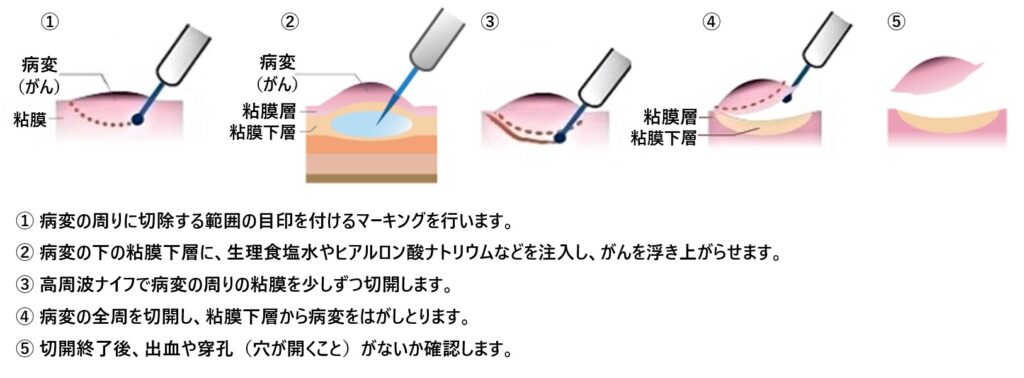

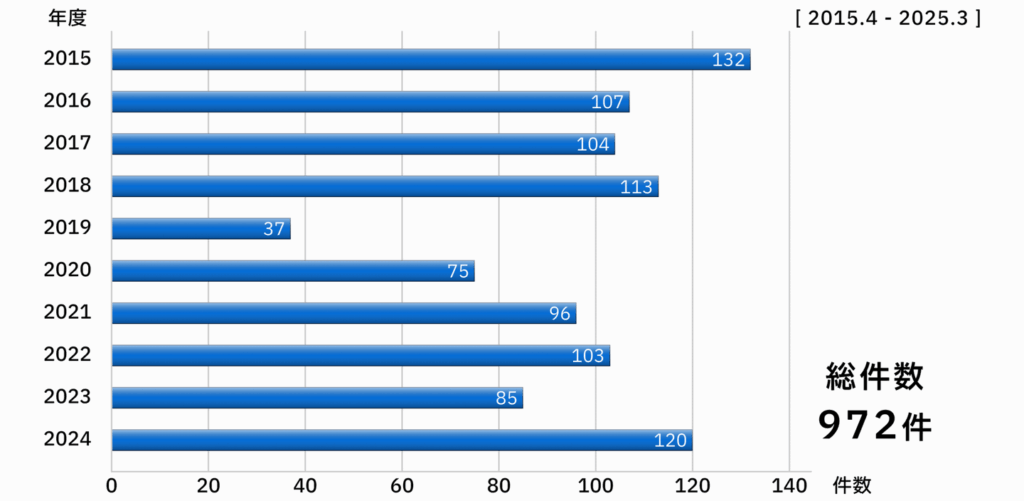

早期がんに対する内視鏡治療手技が発達し、根治ができる症例が増加しており、従来の治療に代わる新治療法として注目されています。当センターでは可能な限り、リンパ節転移の可能性が少ない消化器領域における早期がんに対しては、内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic Submucosal Dissection、ESD)を行っています。治療手技は内視鏡治療用の電気のメスで直接、病変部を切って剥ぎ取る方法です。高度な内視鏡治療技術が要求されます。比較的大きな病変も一括切除が可能であるため局所再発率を下げることや、顕微鏡による正確な病理診断を行い、がんの悪性度を正確に調べることができるメリットがあります。低侵襲治療と正確な病理診断を兼ねた非常に優れた内視鏡治療です。

【内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)】

【出典:国立研究開発法人国立がん研究センター. 「がん情報サービス」 . https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/endoscopy.html , (2025年7月25日参照)】

【消化器領域における内視鏡治療実績】

早期大腸がんに対する治療 大腸がんに罹患する人の割合は、40代から増え始め、高齢になる程高くなる。

大腸がんに罹患する人の割合は、40代から増え始め、高齢になる程高くなる。

【出典:国立研究開発法人国立がん研究センター. 「がん情報サービス」 . https://gdb.ganjoho.jp/graph_db/gdb1?dataType=30 , (2025年7月25日参照)】

大腸がん(結腸がん+直腸がん)の罹患数、死亡数はともに年々増加傾向にある。

大腸がん(結腸がん+直腸がん)の罹患数、死亡数はともに年々増加傾向にある。

【出典:国立研究開発法人国立がん研究センター. 「がん情報サービス」 . https://gdb.ganjoho.jp/graph_db/gdb1?dataType=30 , (2025年7月25日参照)】

大腸がんの多くは、大腸ポリープ(腺腫)から発生する。

大腸・直腸がんの多くは、大腸ポリープ(腺腫)から発生する。

大腸がん検診の一つに便潜血検査がありますが、この検査だけで腺腫や早期がん(腺腫内がん)を確実に発見することは困難です。出血していなくても、腸の中にポリープ(腺腫)ができている可能性は十分あり得るからです。当センターでは精度の高い大腸内視鏡検査を行い、ごく小さな腺腫でも発見することができます。

大腸がんを早期発見・早期治療するためには症状の有無に関係なく定期的な内視鏡検査が重要です。

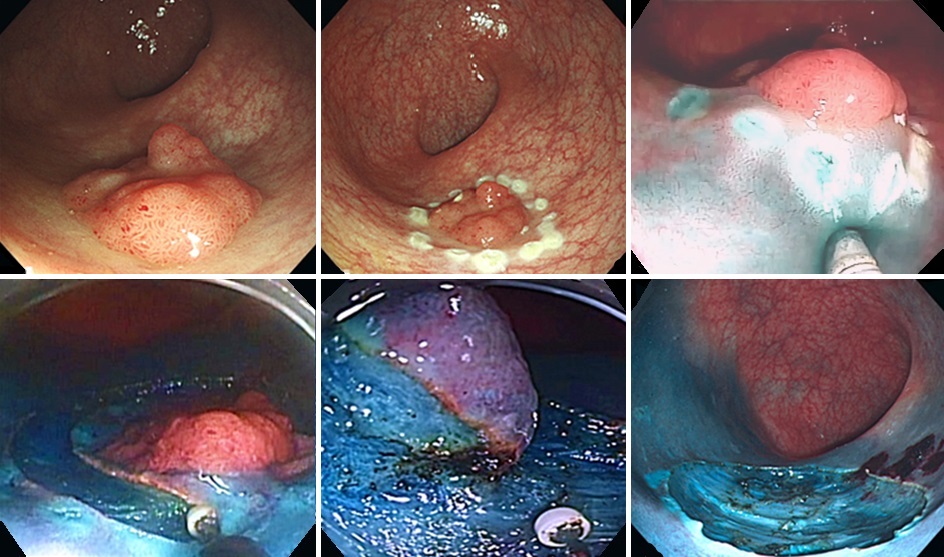

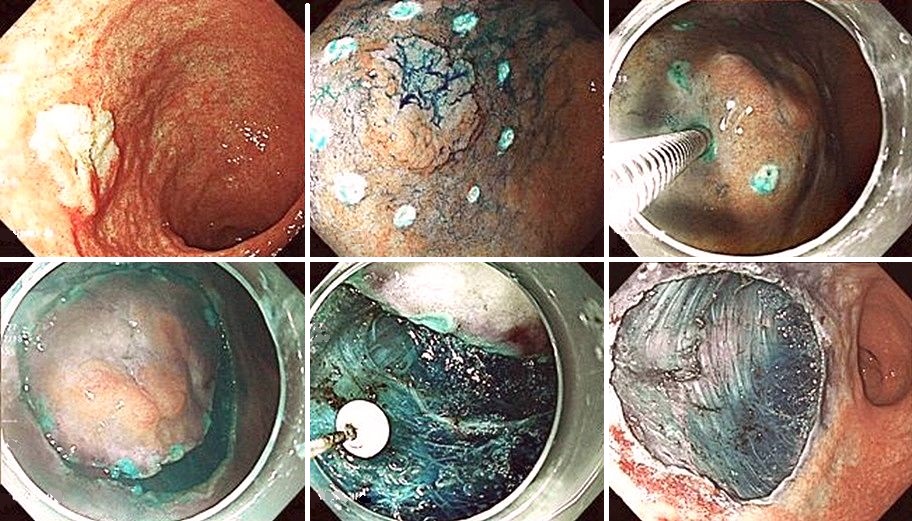

内視鏡検査で見つかったポリープ(腺腫)に対しては、内視鏡治療(EMR、ポリペクトミー*など)を行います。早期大腸がん(20mmを超える大きな病変)に対しては、ESDによる一括切除を行います。局所再発率を下げることや、顕微鏡による正確な病理診断を行い、切除後の治療方針(治癒切除や追加外科手術の必要性など)を立てることができます。

*EMR(内視鏡的粘膜切除術) ポリペクトミー (内視鏡的ポリープ切除術)

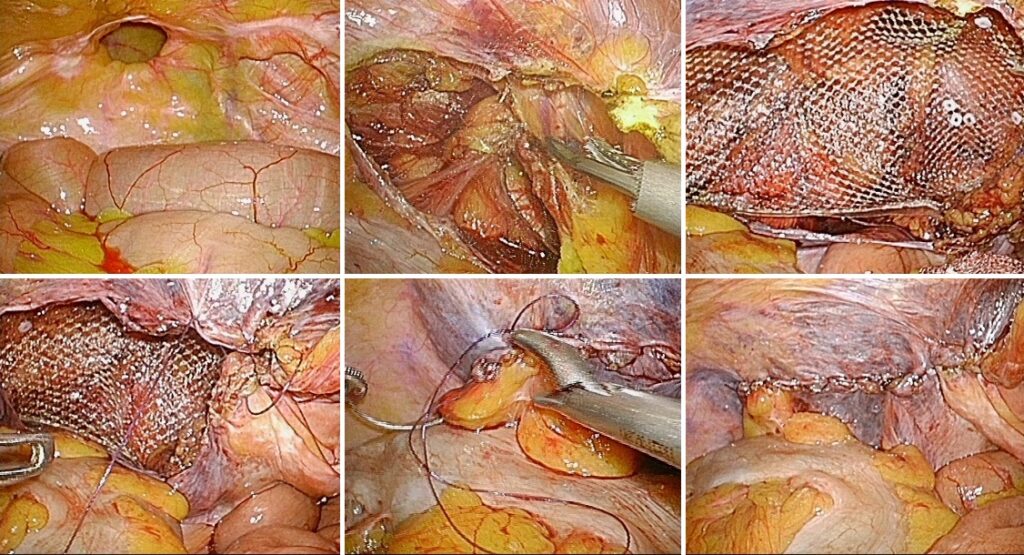

【早期大腸がんにおける内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の実際】

早期胃がんに対する治療 早期胃がんの内視鏡治療は、がんが胃壁の浅い層に限定されている場合に適用されます。また、内視鏡治療では、胃の外側のリンパ節を切除することはできないので、リンパ節転移の可能性がかなり低いと考えられている病変が内視鏡治療の適応となります。適応はがんの大きさや組織型(分化型か未分化型か)、深さ、潰瘍合併の有無により規定されます。

内視鏡治療の絶対適応病変は主に以下のとおりです。

・潰瘍伴わない、粘膜内にとどまる分化型がん。大きさは問わない。

・潰瘍伴わない、粘膜内にとどまる分化型がん。大きさは問わない。

・潰瘍伴う、3cm以下の粘膜内にとどまる分化型がん。

・潰瘍伴う、3cm以下の粘膜内にとどまる分化型がん。

・潰瘍伴わない、2cm以下の粘膜内にとどまる未分化型がん。

・潰瘍伴わない、2cm以下の粘膜内にとどまる未分化型がん。

それ以外の病変の標準治療は外科的切除ですが、年齢や併存症など何らかの理由で外科的切除を選択し難い早期胃がんの場合には、推定されるリンパ節転移率などを考慮しつつ、内視鏡的切除が選択される場合があります。

【早期胃がんにおける内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の実際】

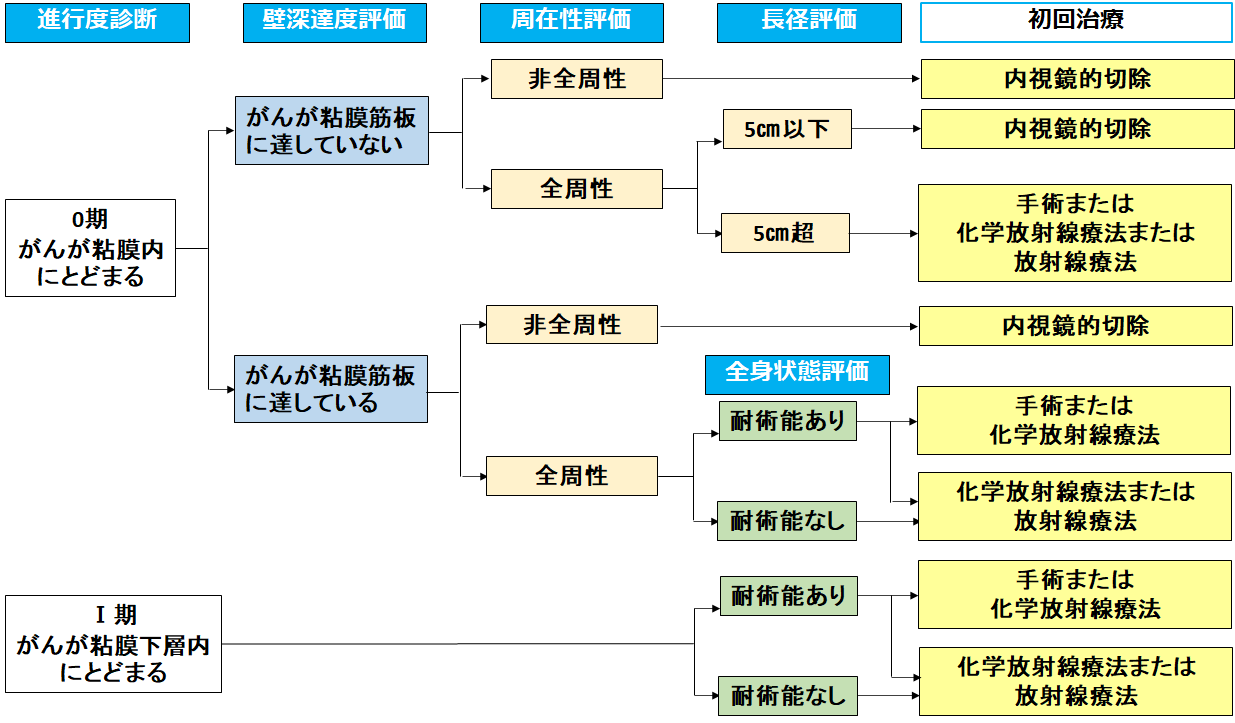

早期食道がんに対する治療 食道がんの治療には内視鏡治療、手術治療、放射線療法、化学療法の4つがあり、それぞれの治療法の特徴を生かしながら、単独あるいは組み合わせた治療を行います。どの治療を選択するかについては、がんの病期、すなわち臨床的進行度(ステージ)により決定されます。食道がんの病期はがんの深達度(がんの広がり)、リンパ節転移の有無、他の臓器への転移の有無により決定します。

【引用:日本食道学会. 「臨床・病理食道癌取扱規約第12版(2022年)(金原出版)」 . 食道がんの進行度(ステージ)分類. (2025年7月25日参照)】

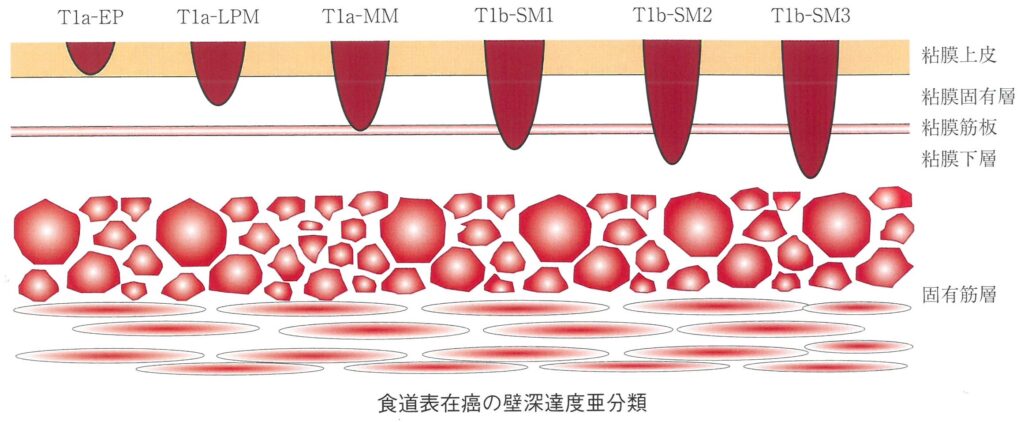

早期食道がんの治療方針に関しては、内視鏡検査、CT検査、PET検査などにより、深達度診断、転移診断を行って決定されますが、特に内視鏡検査による壁深達度評価が重要です。すなわち深達度が粘膜にとどまる(T1a)か粘膜下層に達する(T1b)かにより初回治療法が異なり、T1aがんでは内視鏡的切除が、T1bがんでは手術や化学放射線治療(放射線治療と化学療法を併用する治療法)が治療の中心となってくるからです。

早期食道がんは粘膜固有層までのがんで、深さに応じてT1a-EP(粘膜上皮), T1a-LPM(粘膜固有層)、T1a-MM(粘膜筋板)で表記されます。T1a-EP・LPMまでは転移がほぼおこりませんが、粘膜固有層の最深部(粘膜筋板)まで入り込んでくるT1a-MMでは10%弱にリンパ節転移をおこしますので、内視鏡治療ではなく手術または化学放射線療法が選択される場合があります。

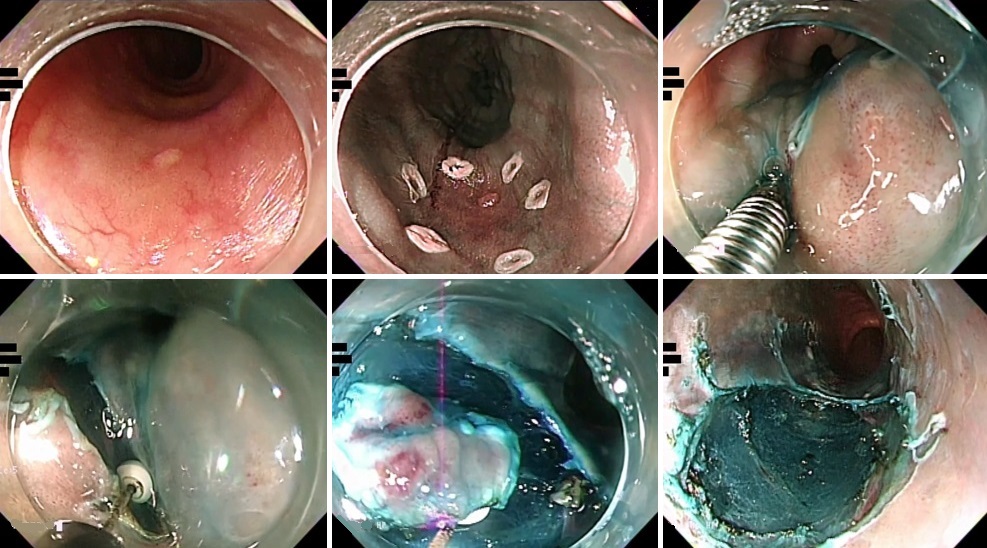

早期食道がんに対しては、可能な限り、ESDを行っています。食道がんを含む組織は、顕微鏡で詳細に調べます。治療後にがんが残っている可能性がある場合や、リンパ節転移の可能性が高いと判断された場合は、手術や化学放射線療法などを追加して行うことがあります。

【早期食道がんガイドライン】

【出典:日本食道学会. 「食道がん一般の方用サイト」 . ステージ0期、Ⅰ期食道がんに対する治療選択. https://www.esophagus.jp/public/cancer/05_stage.html , (2025年7月25日参照)】

【早期食道がんにおける内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の実際】

その他領域における内視鏡治療 – 早期咽頭がん – 近年、内視鏡技術の進歩により頭頚部領域の早期がん(表在がん)が発見されることが多くなりました。この領域の表在がんに対する標準治療は外科手術および放射線治療ですが、嚥下および発声機能、味覚、唾液機能の温存を重視した内視鏡切除の適応が拡大されています。当センターでは消化器がんへのESD治療の技術を応用し、咽頭表在がんに対するESDを行っています。

手術は全身麻酔下で行っています。先端フードを装着した内視鏡スコープを経口的に挿入し、NBI画像で病変部を確認します。全周性にマーキングを行います。生理食塩水を局注の上、口側より内視鏡治療用の電気のメスを用いて粘膜切開を開始し、全周切開します。腫瘍の口側より内視鏡治療用の電気のメスを用いて粘膜下層の剥離を行い、腫瘍の一括切除を行います。

【早期咽頭がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の実際】

内視鏡外科手術 ー 腹腔鏡・胸腔鏡 ー

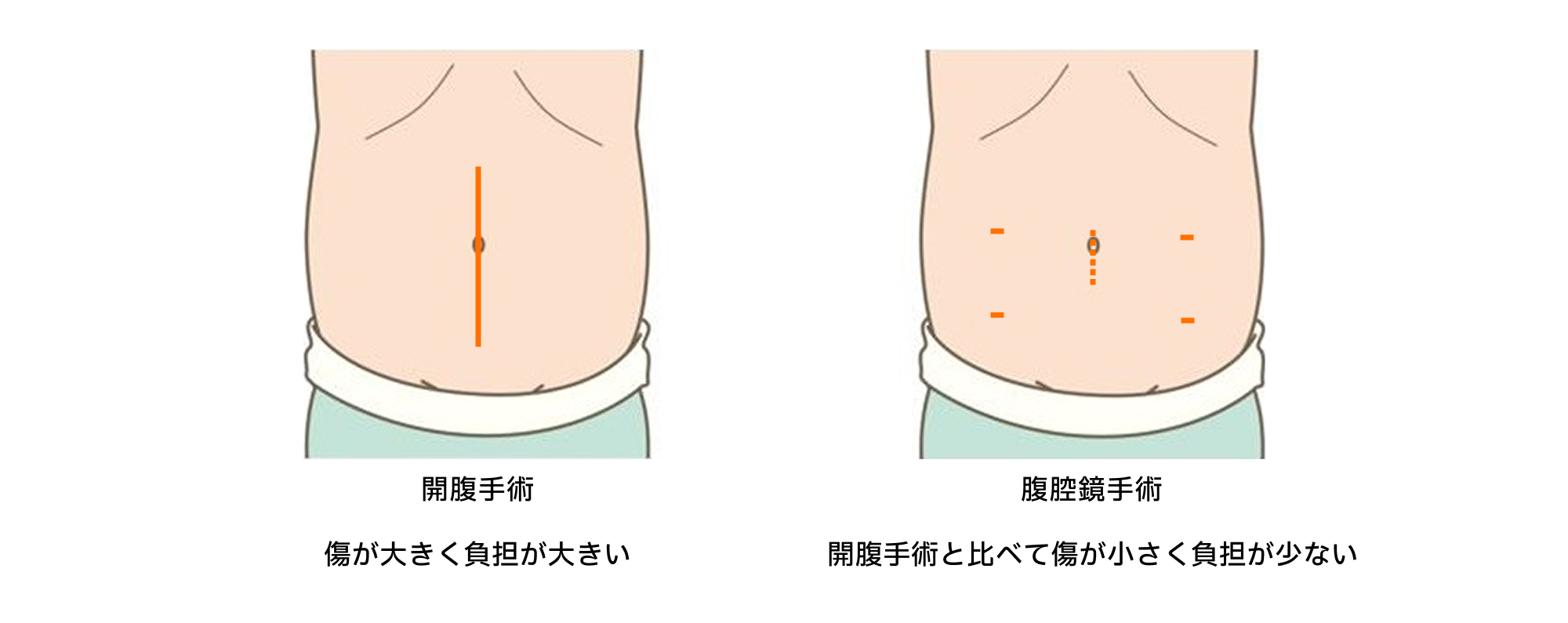

腹腔鏡手術とはお腹の中を高性能カメラで観ながら行う手術です。傷が小さいため、従来のお腹を大きく切開する開腹手術に比べて術後の痛みが少なく、早期の社会復帰が可能です。また術後のお腹の中の癒着が少ないといったメリットもあり、患者さんに優しい手術と言えます。当センターでは日本内視鏡外科学会の技術認定を取得した医師が、様々な疾患に対して腹腔鏡手術を行い、患者様の負担を最小限に抑えつつ、安全で質の高い治療を提供します。

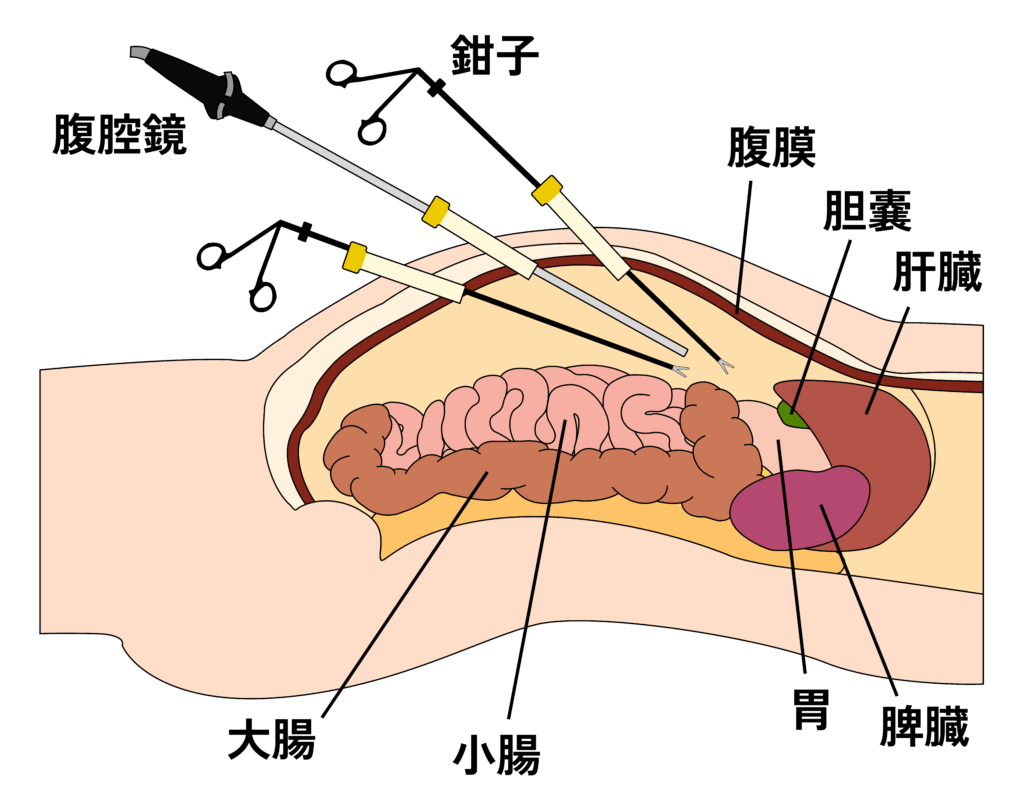

腹腔鏡手術では、腹部に5~12mm程度の小さな孔をあけて(手術の種類によって数ヶ所程度)、内視鏡(カメラ)や手術のための鉗子(かんし)やハサミを挿入するための筒(ポート)を挿入します。お腹を炭酸ガス(CO2 ガス)で膨らませ、ポートから挿入した内視鏡(カメラ)により腹腔内(術野)の状態をモニターに映し出します。術者は、モニターを見ながら、他のポートから挿入した手術道具(鉗子やハサミなど)により手術を行います。最後に切除した臓器を小切開した孔より摘出し、終了します。

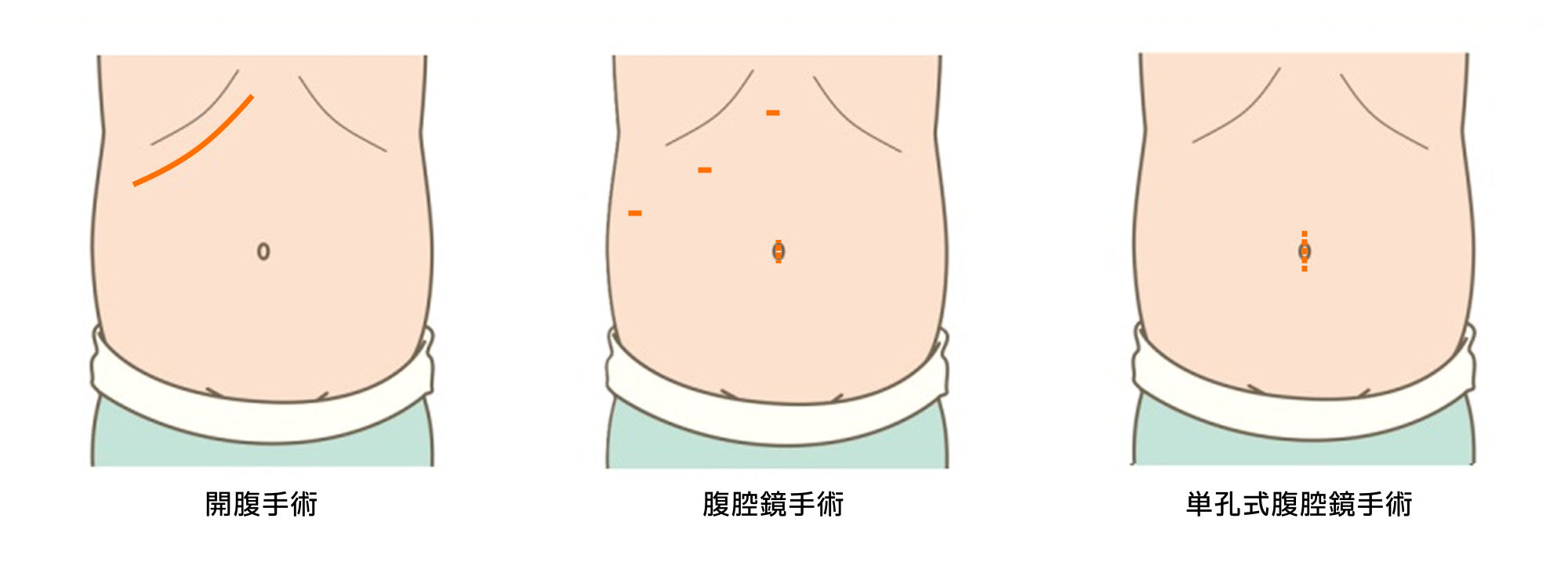

【開腹手術と腹腔鏡手術の傷の比較】

当センターでは3D内視鏡システムを導入しており、腹腔鏡手術を行っています。従来の2Dの腹腔鏡では把握しにくかった対象臓器の奥行が得られ、手術操作がより正確に行えます。高性能カメラで拡大して見ることができるので、より精緻な手術が可能になっています。細かい血管や大事な神経を傷つけることが少なくなり、結果として出血を減らし、臓器の機能を維持することができます。

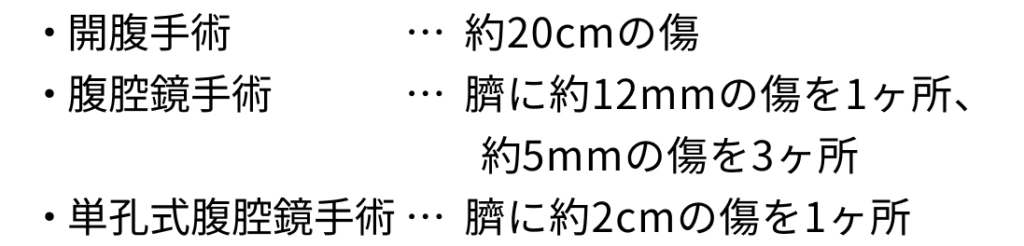

【腹腔鏡下胆嚢摘出術における2D腹腔鏡と3D内視鏡システムの比較】

【腹腔鏡手術と開腹手術の施行割合】

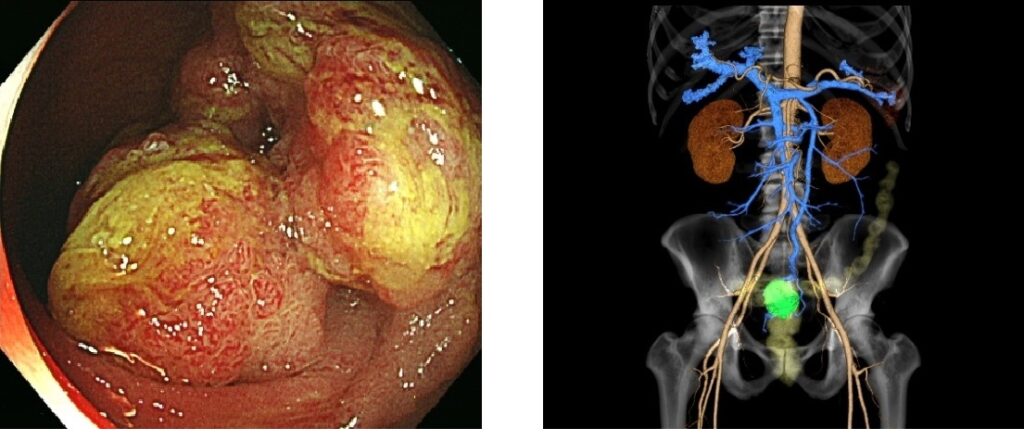

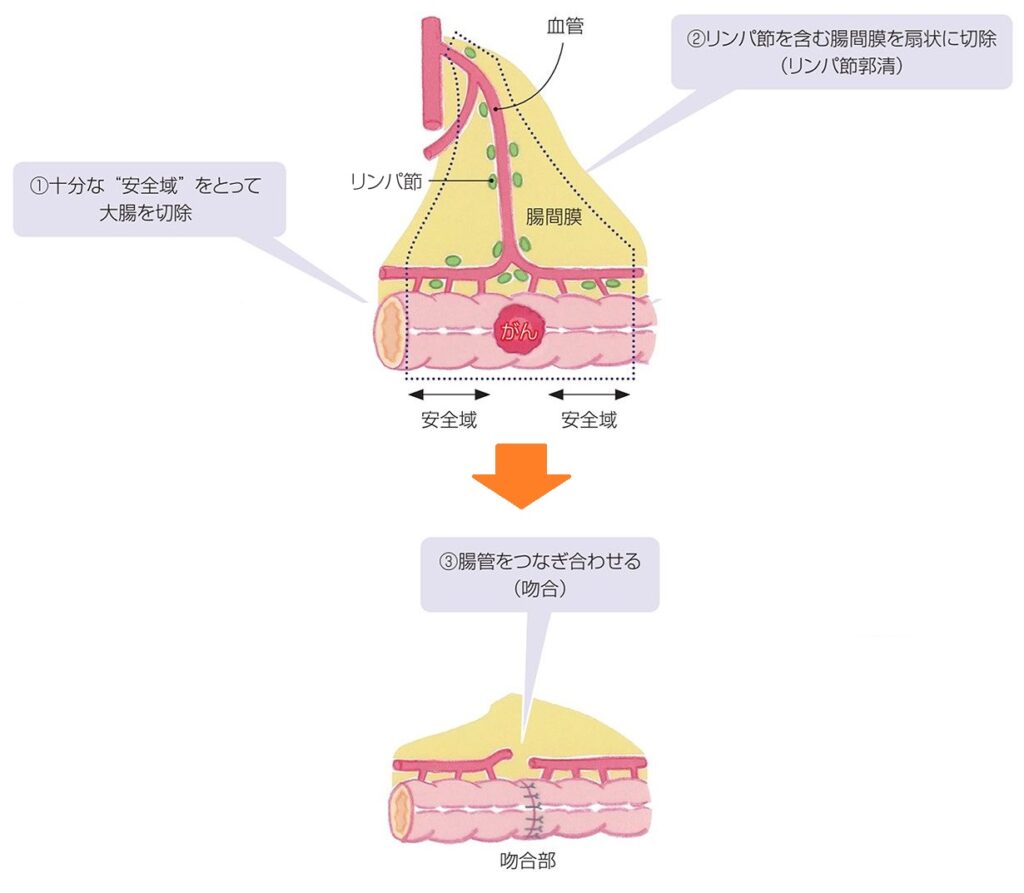

大腸がんに対する治療 当センターでは、早期発見・早期治療の理念のもと、個々の患者さまに合わせた、根治性(がんを治すこと)と安全性と低侵襲性(身体への負担が少ないこと)に最も優れた治療を提供するために、内視鏡治療(内視鏡治療のページを参照)や内視鏡外科手術(腹腔鏡手術)を大腸がん治療にも取り入れています。

内視鏡治療では切除しきれない、つまり大腸がんの広がりや大腸の近くにあるリンパ節を切除する必要があると判断される早期大腸がんに対して腹腔鏡手術を行っています。

基本的に全手術症例に対し、3D-CT画像を術前シミュレーションと術中ナビゲーションに活用してより安全で的確な手術を行うようにしています。

【腹腔鏡下結腸・直腸切除術】

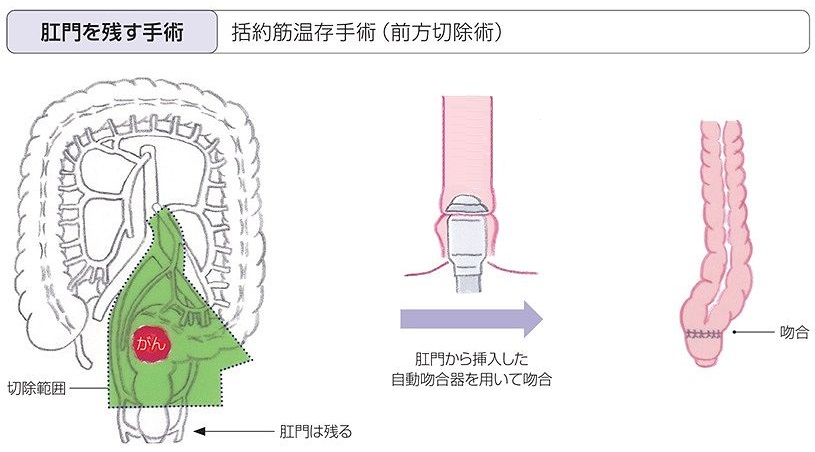

この手術は、専用の高性能カメラからの拡大した鮮明な画像を見ながら行うため従来の、開腹手術では見えにくかった部位や細かい血管・神経まで見えて繊細な手術操作が可能です。腹腔内で操作を終えた後に最後に臍の切開創を4~5cmに延長し病変をお腹の外に取り出します。結腸切除術の場合は体外で吻合(腸と腸をつなぐ)を行います。また直腸切除術の場合は、体内で吻合を行い、特に直腸がんに対する括約筋温存手術(肛門温存術)に関しては、非常に肛門に近く、従来なら永久人工肛門となっていた超低位の直腸がんに対しても肛門縁から2~3cmほど距離があって一定の条件を満たせば、永久人工肛門を極力避けて自分の肛門を残す超低位直腸切除術を積極的に行っています。

【大腸がん手術の基本】

【直腸がんの手術】

【出典:大腸癌研究会. 「もっと知ってほしい大腸がんのこと2022年版(認定NPO法人キャンサーネットジャパン)」 . P13. https://www.cancernet.jp/daicyougan , (2025年7月25日参照)】

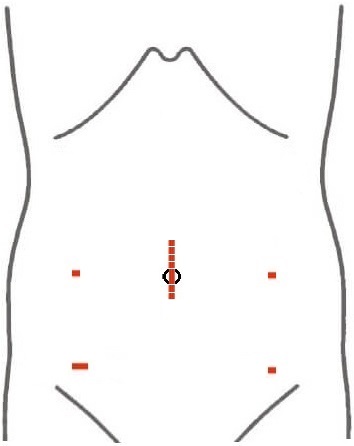

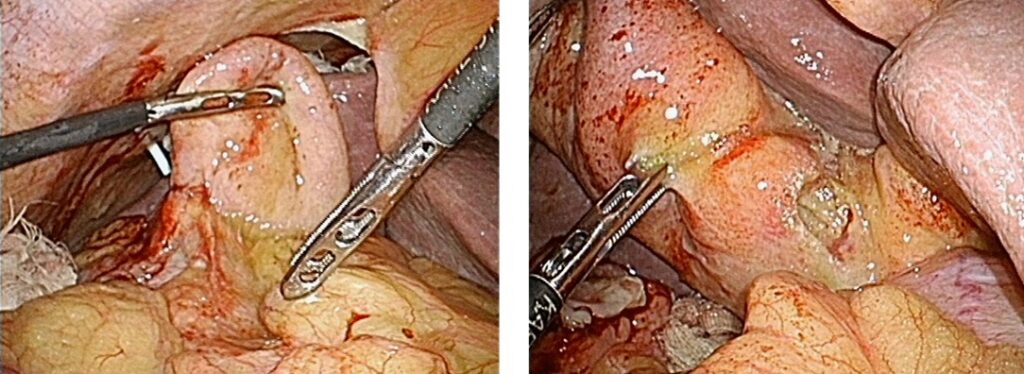

全身麻酔下で手術を行っています。まず腹腔内に炭酸ガスを入れて膨らませ、臍からカメラ(腹腔鏡)を挿入します。この際、同時に手術操作に用いる器具(鉗子など)を挿入するために、5~12mmの小さな孔を左右に4ヶ所開けます。そして腹腔鏡でお腹の中の様子をモニターに映し出して、大腸切除や周囲のリンパ節の切除を行います。

【腹腔鏡下結腸・直腸切除術における切開創】

【腹腔鏡下直腸切除術(低位前方切除術)の実際】

VIDEO

胃がんに対する治療 【腹腔鏡下胃切除術】

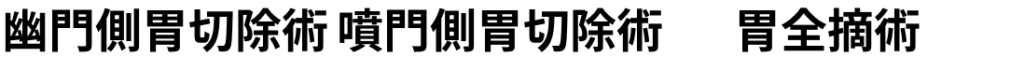

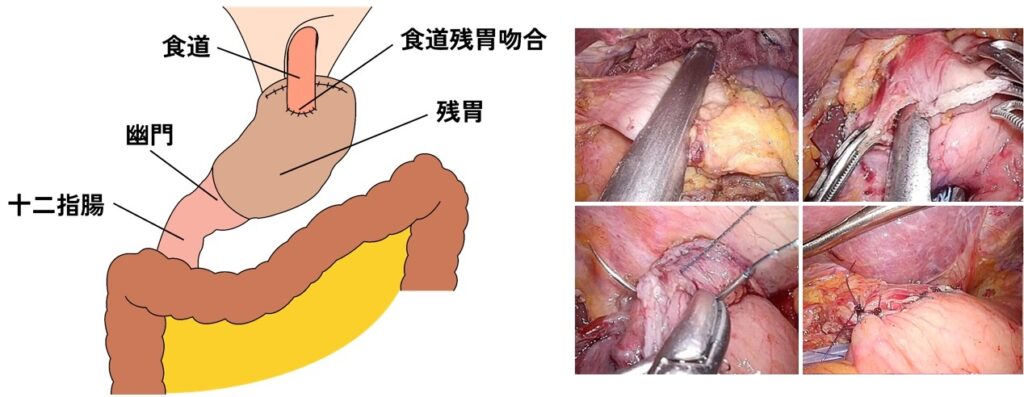

内視鏡治療では切除しきれない、つまり胃がんの広がりや胃の近くにあるリンパ節を取る必要があると判断される早期胃がんに対しては腹腔鏡治療を行っています。 当センターでは、胃切除・切除後の再建を体内で行うため、切除した胃を取り出すための切開創は臍の上約2~3cmで十分であり、腹腔鏡補助下での手術よりも更に小さな創で手術を完遂する事が可能となります(完全腹腔鏡下胃切除術)。 当センターでの腹腔鏡下胃切除術は「完全腹腔鏡下胃切除術」を主に行っています。また進行胃がん(深達度が筋層より深く浸潤している胃がん)に対しては胃周囲リンパ節の切除(リンパ節郭清)も含めた胃切除術が必要となります。早期がんよりリンパ節の郭清範囲を広く行うもので、基本的には開腹ですが、腹腔鏡手術でも積極的に行っています。

【腹腔鏡下胃切除術における切開創】

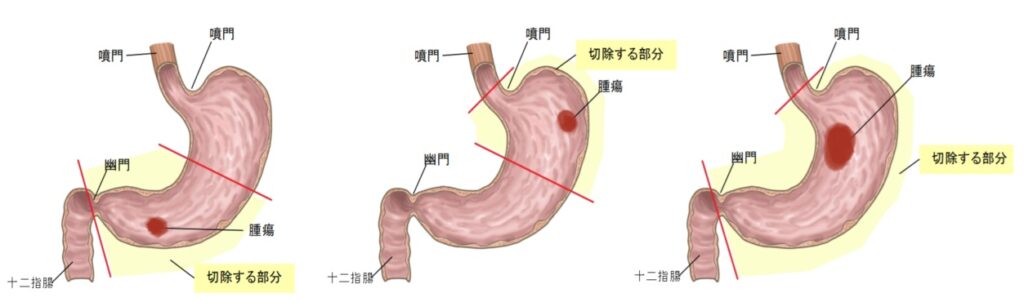

胃がん手術では、病変を含む胃の一部またはすべてを取り除く胃切除、胃の周囲のリンパ節を取り除くリンパ節郭清、食物の通り道をつくり直す消化管再建を行います。胃切除の方法には、幽門側胃切除(下2/3の切除)、噴門側胃切除(上1/2の切除)、胃全摘(胃をすべて切除)があります。

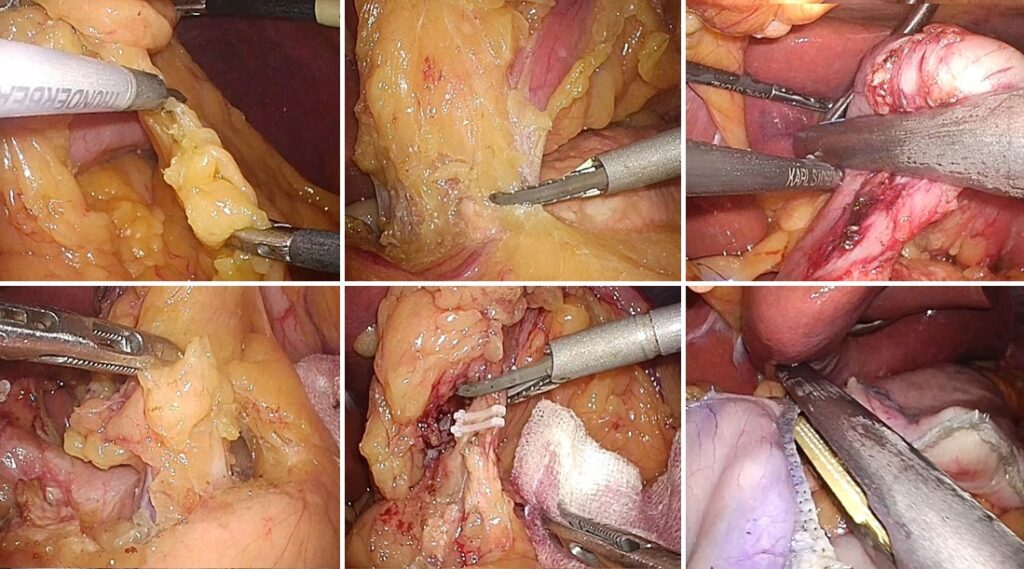

胃を切除した後は、食物や消化液の通り道を確保するために、食道や残った胃、小腸をつなぎ合わせます。切除後の状態を考慮して最も適切と考えられる再建方法を選択します。

【腹腔鏡下胃切除術の実際】

●幽門側胃切除術(ビルロートⅠ法)

噴門側の残胃と十二指腸または小腸をつなぎ合わせます。

●幽門側胃切除術(ルーワイ法)

噴門側の残胃と小腸(空腸)をつなぎ合わせます。

●噴門側胃切除術(食道残胃吻合)

食道と残胃をつなぎ合わせます。残胃から食道への逆流予防のために、つなぎ目に逆流防止弁のような構造を手術中につくります。

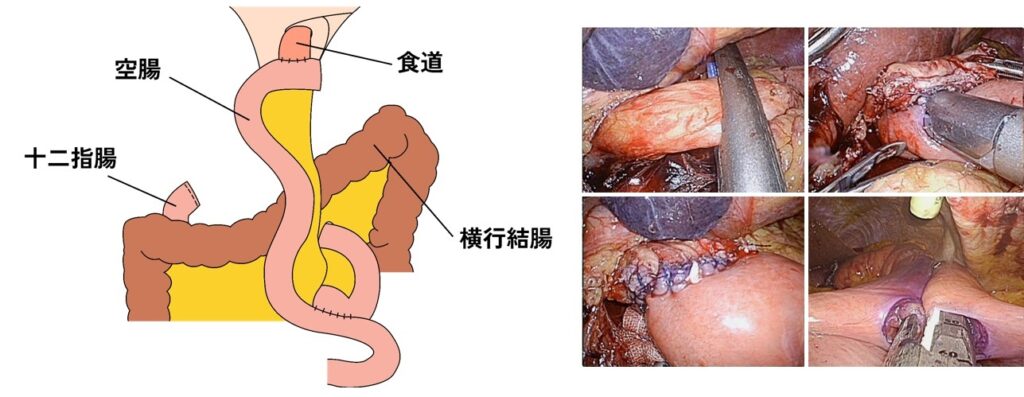

●胃全摘術(ルーワイ法)

食道と小腸(空腸)および空腸同士をつなぎ合わせます。

食道がんに対する治療 【胸腔鏡下食道切除術・腹腔鏡下胃管作成術】

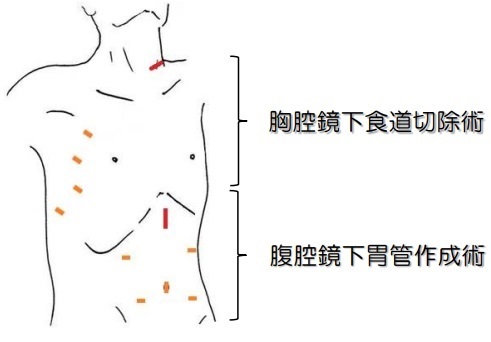

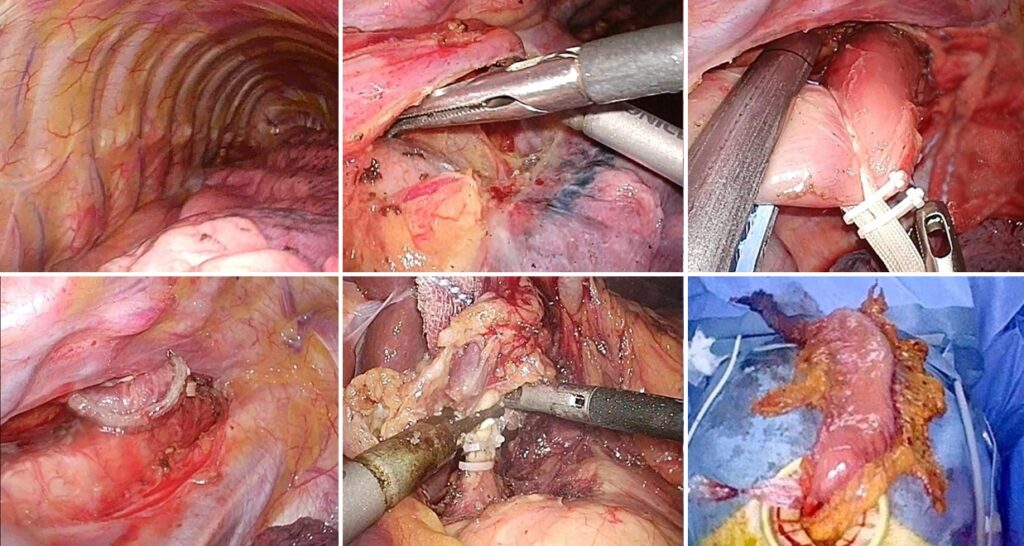

内視鏡治療では切除しきれない、つまりリンパ節を取る必要があると判断される早期食道がん、または表在食道がんに対しては胸腔鏡・腹腔鏡手術を行っています。当センターでは食道がんに対して、頸部・胸部・腹部の3領域または胸部・腹部の2領域に及ぶリンパ節郭清を行い、胸腔鏡により食道を切除する方法を標準手術としています。 従来の開胸(胸を大きく開ける)手術よりも患者さまにとって、切開創が小さいため術後疼痛が少ないこと、それに伴い早期の離床が可能になること、結果的に入院期間の短縮や合併症の予防が期待できることなどが挙げられます。

現在当センターでは、3D内視鏡システムを用いた微細な画像により、確実なリンパ節郭清を含む食道切除を行っています。また切除した食道を取り出すことおよび胃管作成のための切開創は、上腹部に約5cmで十分であり、腹腔鏡補助下での手術を主に行っています(腹腔鏡下胃管作成術)。

【胸腔鏡・腹腔鏡手術における切開創】

【胸腔鏡下食道切除術・腹腔鏡下胃管作成術の実際】

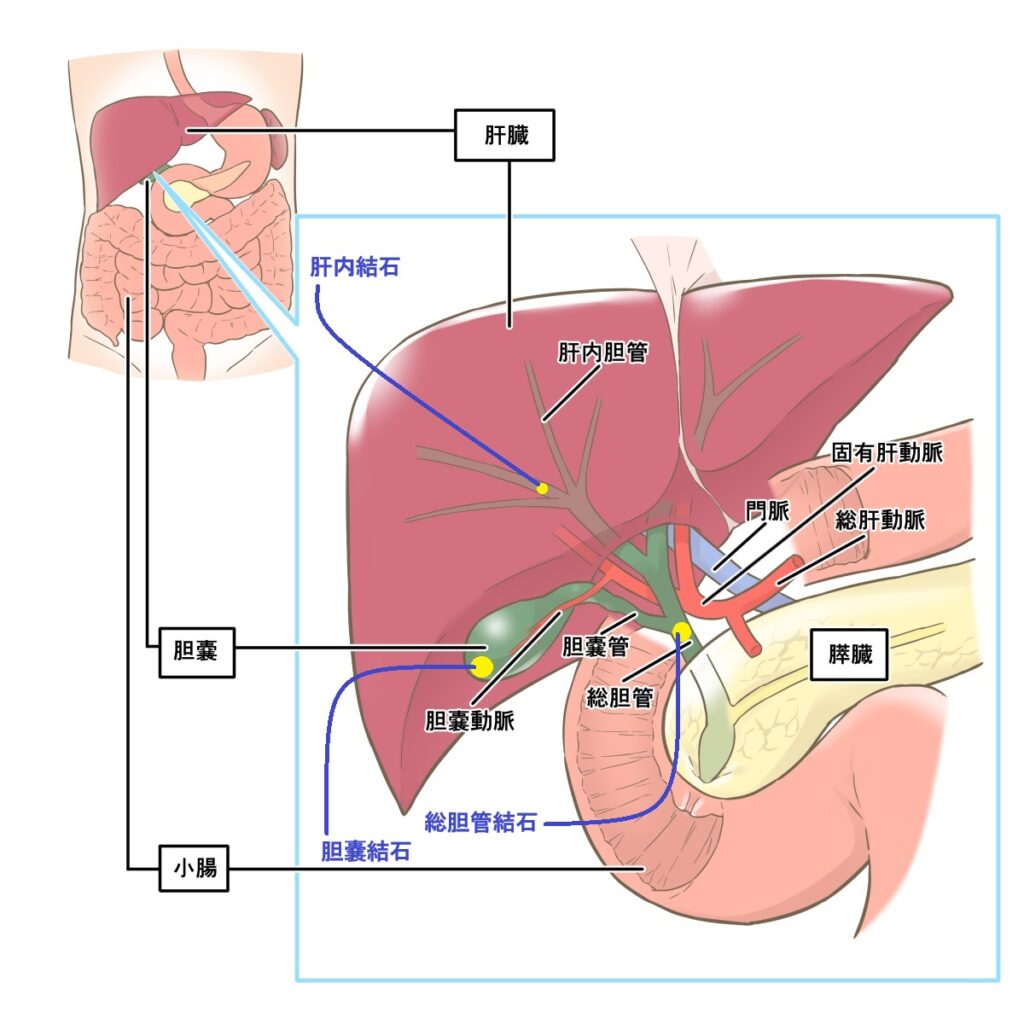

胆石症に対する治療

胆汁が流れる管を胆道と呼び、胆道に石(結石)ができる病気を胆石症といいます。結石ができる場所によって、「胆嚢結石」、「総胆管結石」、「肝内結石」に分類されます。一般的に、「胆石」といえば「胆嚢結石」のことを指します。

胆嚢結石症に対する治療 【腹腔鏡下胆嚢摘出術】

胆嚢結石症や胆嚢炎、胆嚢ポリープに対しての治療では、一般的に胆嚢を袋ごとすべて取る胆嚢摘出術を行っています。胆嚢摘出術には開腹手術と腹腔鏡手術がありますが、当センターでは、腹腔鏡下胆嚢摘出術(laparoscopic cholecystectomy:LC)を行っており、全例を日本内視鏡外科学会技術認定医が執刀しています。この術式の利点は従来の開腹手術に比べ傷が小さく、術後の痛みが少なく回復が早いことです。更に症例によっては傷が5~12mmと小さく、美容性に優れた単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を行っています。

【術式種別】

・開腹手術 ・・・ 約20cmの傷

・腹腔鏡手術 ・・・ 臍に約12mmの傷を1ヶ所、約5mmの傷を3ヶ所

・単孔式腹腔鏡手術 ・・・ 臍に約2cmの傷を1ヶ所

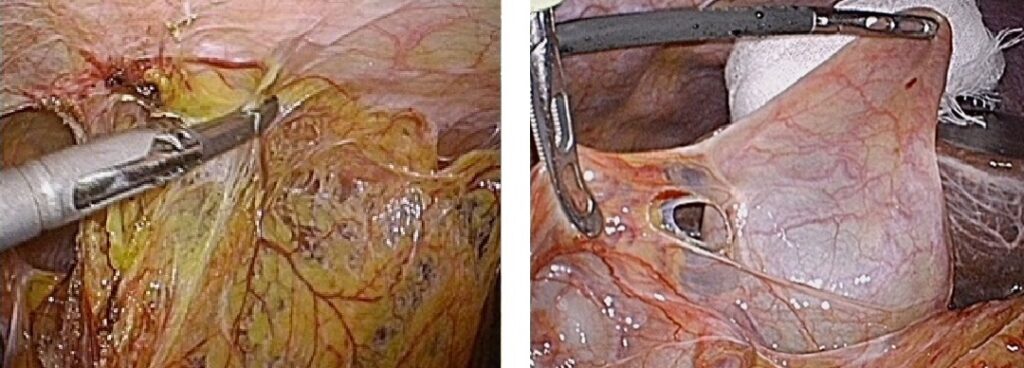

手術は全身麻酔下で行っています。 はじめに臍に約1cmの孔を開け、小開腹します。そこから炭酸ガスを送気し、お腹を膨らませます。カメラを挿入し、内部を観察します。引き続き5mmの孔を3ヶ所開け、そこから鉗子などを挿入し、モニターを見ながら手術を行います。

【腹腔鏡下胆嚢摘出術の実際】

急性胆嚢炎症例(炎症が高度なもの)や上腹部手術既往を有する症例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術は行われるようになっていますが、施設間により適応基準は異なり、開腹手術を勧められるケースもあるようです。当センターでは上腹部手術の既往や炎症の有無などに関わらず、すべての良性胆嚢疾患を腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応としています。

・急性胆嚢炎症例(炎症が高度なもの)

・上腹部手術既往を有する症例

総胆管結石症に対する治療 総胆管結石症は無症状であっても、急性胆管炎の合併や急性膵炎により重症化して致命的となるリスクがありますので、治療を行うことが勧められています。

胆嚢結石症をはじめとする胆囊良性疾患に対する治療の第一選択は、腹腔鏡下胆囊摘出術ですが、一方で総胆管結石症の治療は多岐にわたり、内視鏡的治療として内視鏡的乳頭括約筋切開術(endoscopic sphincterotomy: EST)、 外科的治療として開腹手術(胆嚢摘出術+総胆管結石除去術)や腹腔鏡下総胆管結石切石術(胆嚢摘出術+総胆管結石除去)(laparoscopic common bile duct exploration:LCBDE)、および内視鏡的治療(EST)+LCなどがあります。

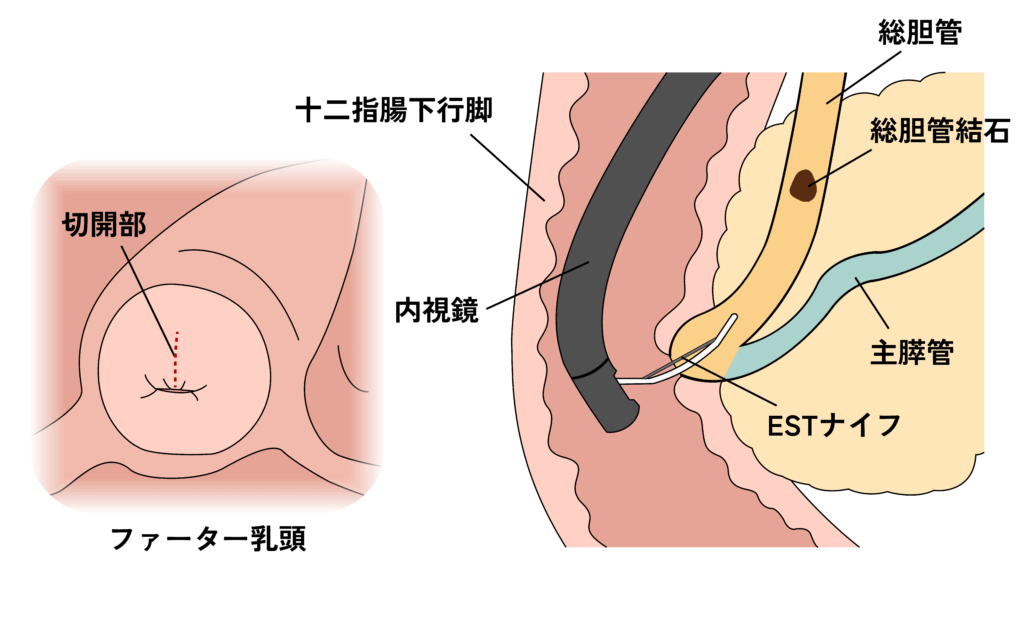

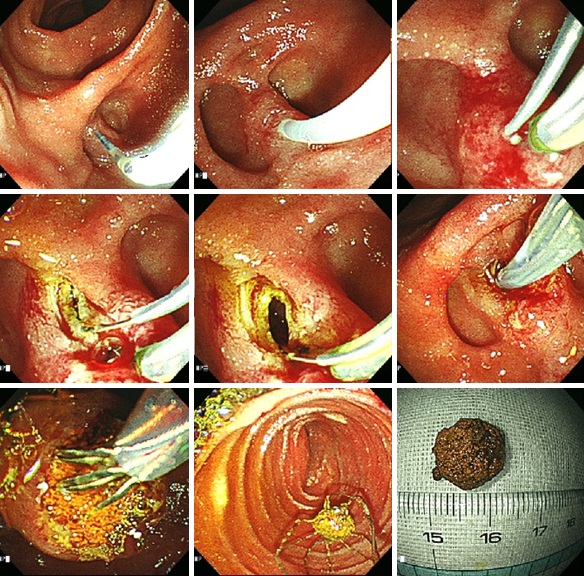

内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)とは、内視鏡を用いてドレナージチューブを十二指腸まで挿入し、ESTナイフでファーター乳頭の出口(乳頭括約筋)を切開して広げることにより、胆汁の流出を促す治療です。

【内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)】

【内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)の実際】

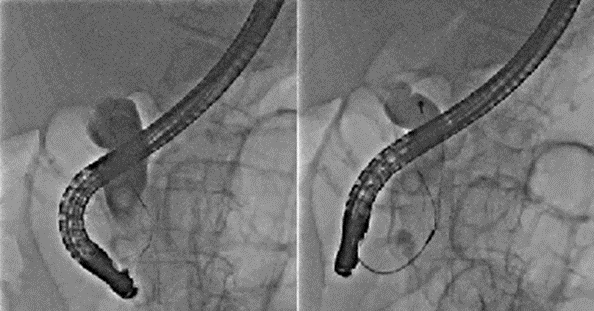

胆嚢結石合併総胆管結石に対する内視鏡的治療(EST)+LCは二期的治療であり、LCBDEはLC後に総胆管へアプローチし、術中胆道鏡による結石の除去を行う一期的治療です。

日本内視鏡外科学会アンケート調査第16回集計結果報告によると、本邦で直近の1年間でEST+LCの二期的治療が2,534例中1,981例(85%)と最も広く行われています。一方LCBDEは2,534例中356例(14%)と少ないです。

【引用:一般社団法人 日本内視鏡外科学会. 「第16回集計結果報告 内視鏡外科手術に関するアンケート調査」 . (2025年7月25日参照)】

また、胆石症診療ガイドラインでは胆嚢結石合併総胆管結石に対するEST+LCはLCBDEに比べ、在院日数が長いですが、遺残結石率、死亡率および合併症率についてはほぼ同等とされ、本邦ではEST+LCが多くの施設で施行されています。一方、胆嚢結石を合併する総胆管結石症に対する内視鏡的治療(EST)+LCと外科的治療(LCBDE)を比較したメタ分析(11個のRCT(ランダム化比較試験)、1,513例)では結石再発率や死亡率に差はありませんが、二期的治療(EST+LC)と比較して一期的治療(LCBDE)で結石除去成功率と在院日数は有意に良好であると報告されています。

【腹腔鏡下総胆管結石切石術】

胆嚢摘出術と総胆管結石の治療を一回の手術(一期的治療)で完結します。全例を日本内視鏡外科学会技術認定医が執刀しています。

【腹腔鏡下総胆管結石切石術(胆嚢摘出術+総胆管結石除去)(LCBDE)の実際】

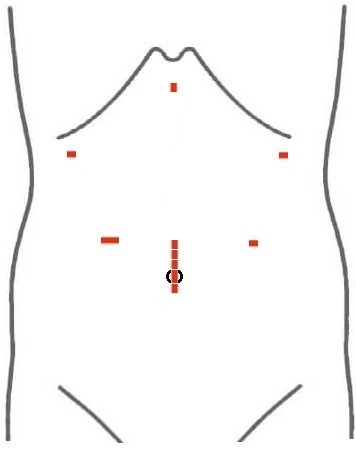

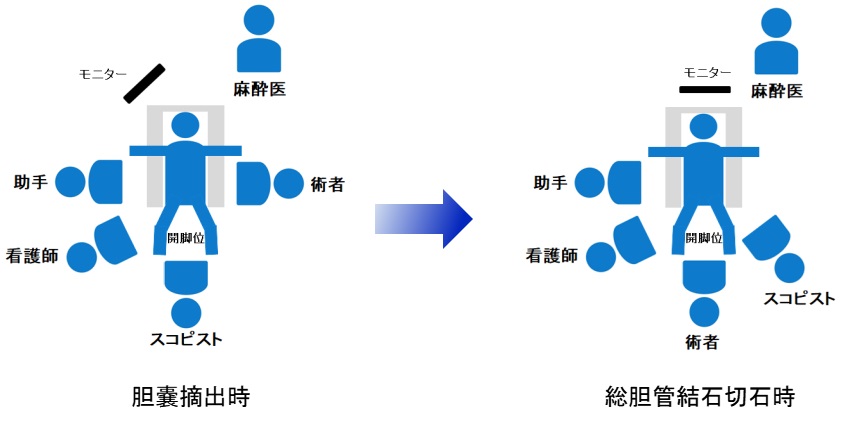

LCBDEの体位は開脚仰臥位でLC時と総胆管結石切石時の2ステップ法で行っています。

手術体位

ポートの位置は臍に12mmのカメラポート、心窩部および右季肋部(中鎖骨線上、前腋窩線上)に5mm×3を挿入する4孔式アメリカンスタイルで開始し、総胆管結石切石時は臍上部に5mm×2もしくは5mm、12mmの2ポートを追加します。

ポートの位置

手術はLC後に総胆管の露出、切開、胆管壁を結節縫合し牽引、エンドクローズTM(COVIDIEN社製)を用いて体外へ誘導、胆道鏡の挿入、結石除去、遺残結石の確認、総胆管の縫合(当センターでは一次閉鎖ドレナージなし)の手順で行っています。

VIDEO

総胆管結石の多くは細菌感染が成因となるビリルビンカルシウム結石です。しかしESTは十二指腸乳頭部の括約筋機能(乳頭機能)の低下を起こす術式であり、十二指腸液の胆管内逆流による胆道内胆汁の細菌感染が起こりやすくなります。したがってESTによりビリルビンカルシウム結石の除去を行ったとしても結石の再発リスクを高める矛盾が生じています。乳頭機能を温存した外科的総胆管切石術は今一度注目されるべき術式です。

LCBDEは内視鏡技術および鏡視下縫合技術が必要ですが、乳頭機能温存の面、医療経済面において優れた術式であると考えられ、今後広く普及していくことが望まれます。

急性虫垂炎に対する治療

虫垂と呼ばれる小さな行き止まりの腸に炎症を起こし、お腹の右下に強い痛みが起こる病気です。虫垂炎の発症のピークは10~20代ですが、小児や高齢者も含めてどの年齢層でもみられ、男女差はありません。炎症の強さによって軽い順から、カタル性虫垂炎、蜂窩織炎性虫垂炎、壊疽性虫垂炎の3段階に区分されます。

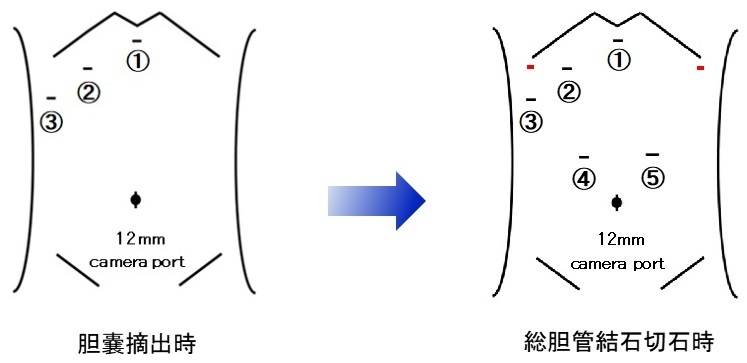

症状は、右下腹部痛、吐き気、発熱などが多いですが、はじめにみぞおちや臍周囲が痛くなり、徐々に痛みが右下腹部に移動することがあります。更に化膿が進むと虫垂に穿孔(腸に穴が開くこと)が起こり、周囲に膿が貯留する腹腔内膿瘍や、お腹の中に膿が広がる汎発性腹膜炎という状態まで進んでしまうことがあります。診断は、腹部の触診、血液検査、腹部超音波検査、腹部CT検査などが行われています。

腹部CT検査

治療は、保存的治療(抗生剤)と外科的治療(手術)があります。炎症の程度や症状、また患者さんの希望などによって、どちらの治療を選択するかを決定します。発症後間もなく、炎症が軽度の場合は、抗生剤治療の効果が期待できますが、炎症が高度の場合は、手術を迅速に行う必要があります。手術には以下の方法があります。

【腹腔鏡下虫垂切除術】

通常の開腹手術に比べると傷が小さいため、美容上のメリットが大きく、術後回復が早いのが特徴です。臍に12mmポート、左右腹部に3ヶ所程の小切開(5mm)を加えて、専用のポートを挿入し、腹腔内に炭酸ガスを送り込んだ後、腹腔鏡で観察しながら、専用の鉗子類を用いて虫垂の切除を行います。手術は全身麻酔下で行っています。

【腹腔鏡下虫垂切除術の実際】

・単孔式腹腔鏡下虫垂切除術

腹腔鏡手術の美容的なメリットを更に高めるため、傷を臍の1ヶ所にして行う単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を行っています。炎症が比較的軽度の場合、適応となります。

・腹腔鏡下回盲部切除術

高度な腹膜炎を伴う重症虫垂炎では、炎症の影響により虫垂と周囲の腸管が癒着し、一塊となった場合、回盲部切除術(虫垂を含めた大腸を切除し、小腸と大腸をつなぐ)を行うことがあります。当センターでは回盲部切除の場合も積極的に腹腔鏡手術を行っています。

鼠径ヘルニアに対する治療

ヘルニアとは臓器の一部、または全部が体壁や体内にある隙間を通って、本来の位置から逸脱した状態をいいます。鼠径ヘルニアは、本来ならお腹の中にあるはずの腹膜や腸の一部が、鼠径部(鼠径とは下腹部から足の付け根部分のこと)の腹壁の弱い所から腹膜の一部が嚢(ふくろ)となって突出し、皮膚の下に出てくる病気です。一般的には脱腸(だっちょう)と呼ばれます。乳幼児から高齢者まで幅広く起こりうる病気です。乳幼児の場合は先天的な要因がほとんどですが、成人の場合は運動不足も含め身体の組織が弱くなることが要因です。特に40歳以上の中高年男性に多くみられます。

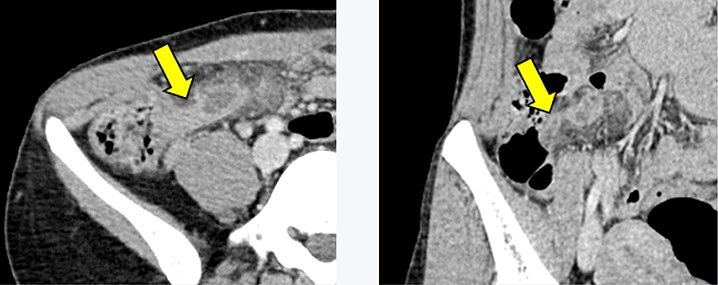

【腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)】

従来の鼠径ヘルニアの手術は鼠径部を5cmほど切開する開腹手術です。当センターでは、最新のメッシュを使用した腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)を行っています。

従来法と比較して、①傷が小さく痛みが少ない ②入院期間が短い(2~5日程度) ③術後の違和感が少なく、日常生活に早く戻れる ④ヘルニアの状態をお腹の中から正確に把握・診断し、確実に修復するため再発が少ないなどの利点が挙げられます。

鼠径ヘルニアの腹腔鏡下手術は、臍から12mmの孔を開け、5mmの孔を2~3ヶ所開けます。そのうちの1つの孔から腹腔鏡を入れてお腹の中を映します。その像をモニターで見ながら、別の2つの孔から入れた手術機器を操作して、お腹の中からメッシュをヘルニアの穴や組織の弱くなった部分に当てて補強します。

【腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)の実際】

-1024x654.jpg)

②.jpg)

①-1024x509.jpg)

.jpg)

-1024x354.jpg)

-1024x431.jpg)

-1.jpg)

1a.png)

-1024x665.jpg)

-1024x552.jpg)

.jpg)

2.jpg)

-1024x532.jpg)